幽云十六州的战略价值

提到辽宋矛盾,人们总是条件反射地联系一个叫做“幽云十六州”的地方,并以此作为辽宋矛盾的焦点。辽宋之间,从和平走向战争,一个重要原因就是争夺幽云十六州。幽云十六州是宋朝的一块心病,是一个“得之则喜大普奔,失之则掩面哀泣”的地方。

那么“幽云十六州”究竟是个什么地方?它对宋朝究竟有什么价值?这实在值得大书特书一下。

幽云十六州的位置

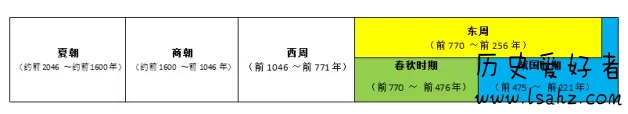

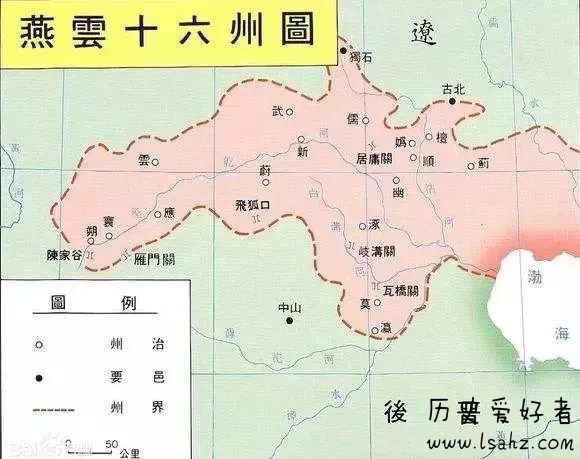

先说说“幽云十六州”在哪儿。“幽云十六州”也叫“燕云十六州”(因为幽州后来改称为“燕京”),顾名思义,有16个“州”。“州”是当时的地方行政区,大约相当于今天的地级市。

这“十六州”分居太行山东西两侧,具体指:幽州(今北京西南地区)、檀州(今北京密云县)、瀛州(今河北河间县)、涿州(今河北涿州市)、莫州(今河北任丘市)、朔州(今陕西朔县)、新州(今河北涿鹿县)、武州(今河北宣化区)、云州(今山西大同市)、顺州(今北京市顺义县)、儒州(今北京延庆区)、蓟州(今河北蓟县)、应州(今山西应县)、妫州(今河北怀来县)、寰州(今山西朔州东)。

幽云十六州在五代十国时期,就已经被后晋的皇帝石敬瑭送给了契丹——也就是辽朝。所以,宋朝建立的时候,这个地方归属辽的管辖之下。

“幽云十六州问题”的由来

石敬瑭,(892~942年),沙陀族人,他本人是后唐皇帝李嗣源的得力爱将,又是李嗣源的女婿;时任后唐的河东节度使,守太原。石敬瑭的使命,本来是防御契丹入境侵扰,但因与李嗣源养子李从珂争夺帝位,所以反而向契丹借兵。最后,在契丹的支援下,石敬瑭夺得地位,改国号为晋,史称“后晋”。石敬瑭为了获得契丹的庇佑,并且报答契丹人,于是认契丹皇帝为父、献幽云十六州于契丹。这后世史家由此视之为五代十国甚至中国历史上最坏的皇帝。人们就给石敬瑭起了个“儿皇帝”的名号,以示谴责和羞辱。

实际上当时与契丹有“勾连”的并非只有石敬瑭,“勾结契丹”的事情即便不发生在他身上,也一定会发生在其它某个人的身上。至于“儿”皇帝,在当时也没什么大不了的。因为当时少数民族中养子成风,石敬瑭自认辽朝皇帝为养父不算超越那个时代的伦理道德,加上他是少数民族,本身也没有汉族社会的那种伦理道德意识。唐朝的时候不是也有安禄山认唐玄宗夫妇为养父母么?所以,世人完全不必苛责石敬瑭。石敬瑭建立后晋之后,采取了许多善政措施,其实也算得上一个好皇帝。

但历史上,人民只要提到这个名字,十有八九咬牙切齿、恨之入骨。这不是因为石敬瑭是个“儿皇帝”,而是因为他把幽云十六州献给了契丹。人们回顾这段历史的时候,总是不自觉地站在了宋朝的立场、并从宋朝的角度叹息没能占有这个地方,以至于成为宋朝的心病。

幽云十六州的军事价值

是什么原因使得宋朝如此在意“幽云十六州”呢?

答案是:首先它有巨大的军事价值,其次它还有重大的经济价值。仅仅这两方面的价值,已能显著左右辽宋双方的实力对比。下面,我们试析之。

幽云十六州所辖的地区东西约六百公里,南北约两百公里,面积约为十二万平方公里。其北部在今河北北部地区,处于广阔而平坦的华北大平原北端,囊括雄伟险峻的燕山山脉;西部在今山西北部地区,该地区多山地,地形复杂。幽云十六州这一狭长地区形势非常险要,在古代确系一道军事天险。

幽云地区北部横卧着燕山山脉和北太行山山脉。从地形上看幽云十六州,燕山山脉和北太行山山脉就像两座相连的城墙屹立在华北平原北部,两山交汇处更像是一道天铸“城角” ,以骑兵为优势的北方游牧民族在此被严重阻隔。巍峨险峻的山脉俨然构筑了燕云地区在战略上抵御北方铁骑南下的天然的第一道防线。

幽云地区中部和南部奔流着桑干河和巨马河,为战略防御中心的河流。“在中国古代,江河沼泽特别是河流常成为拒敌于外的防御屏障。事实上,在以刀枪弓箭为主要武器的冷兵器时代,利用江河设防是常用的御敌办法。”此外,江河还可以对军事战略物质进行运输。拒马河以易水与白沟河为两翼,构成了燕云地区南部的河流防御体系。横贯交错的河流显然构建了燕云地区在战略上抵御北方铁骑南下的天然的第二道防线。

对中原王朝而言,幽云十六州是其北方的门户。一方面,在国力昌盛时期,它是中原王朝经略控驭北方游牧民族的据点和桥头堡。隋炀帝在涿郡筑临朔宫作为行宫,大业七年后三次用兵高丽,都以涿郡为基地,集结兵马、军器、粮储。另一方面,幽云十六州也是中原王朝抵御北方游牧民族入侵的屏障与前沿,是军事斗争的“战略缓冲带” 。燕云地区北部的长城与五关构成了牢不可催的人工防线。在古代战争中,骑兵对于以步兵为主力的中原军队无疑具有绝对的优势,而在军事地理上,长城对于北方游牧民族骑兵的南下则能起到防御屏障的作用。紧挨着长城南侧的幽云十六州,以其坚固的城池、巍峨险峻的山脉及横贯交错的大河构成了战略上又一道防线。它是长城防线的有力依托,与长城构成唇亡齿寒、互相支持的关系。如今,这十六州划归了契丹,不仅使得今河北蓟县迤逦直到今山西朔县的千余里长城防线都成为辽朝境内的摆设,而且把长城南侧可以在军事上布防的隘塞险要也一并拱手让给了辽朝。这样,辽朝控制了长城,占领了幽云十六州,就像把守了中原王朝的北大门一样,随时可以长驱深入,直捣中原腹地。其后,不仅华北平原,而且整个中原王朝就完全敞露在北方铁骑的攻击力之下,彻底处在屏障尽撤、无险可守的境地。更为重要的是,幽云十六州的丢失使中原王朝统治阶层丧失了心里层面的“马其诺防线” 。

所以,宋朝大臣吕中就曾感叹道:“燕蓟不收,则河北之地不固;河北不固,则河南不可高枕而卧也。”

对北方游牧民族而言,幽云十六州在战略上意义同样重大。占据幽云十六州后,彻底改变了他们在与中原王朝军事斗争的被动局面。北方游牧民族政权,虽然军事力量较强大,但他们在文化制度上往往并不先进,更没有固定的财力收入。由于自身政权制度的限制,在与强大的中原王朝斗争过程中,要么是取得暂时的军事胜利;要么被强大的中原王朝(如汉唐)彻底击垮。但占据幽云十六州后,这一局面彻底改变。通过幽云十六州这一窗口,他们开始了解中原,逐步接触中原文明,学习中原先进的生产方式。重要的是,该地区还为他们提供了固定的财力和充足的兵源。

幽云十六州的“割弃”成为影响中国政治格局和历史进程的一件大事,直接导致了北方游牧民族政权对中原王朝在军事政治上的优势地位。游牧草原文明和中原农耕文明进行了激烈的冲击和碰撞,促进了我国历史上又一次民族大融合。幽云十六州是中原王朝难以愈合的伤口。(此后四百余年中,收复幽云十六州成为每一个中原王朝梦寐以求的理想。直至明朝洪武元年[1368年]朱元璋遣徐达、常遇春攻克大都,幽云十六州才重回汉人手中。但这四百余年时间,给中原王朝留下的记忆是持久而惨痛的。)

纵观我国历史,燕云地区的地理位置十分重要,它是历代兵家必争之地,又是中原王朝保护农业区、抵御游牧民族入侵的天然屏障。当然也是中原王朝在其盛世时经略东北的基地。北宋叶隆礼《契丹国志》说:“幽、燕诸州,盖天造地设以分藩、汉之限,诚一夫当关,万夫莫前也。”这段话足以阐释其战略位置的重要性。后来,对幽云十六州的争夺几乎贯穿了十至十二世纪北宋与辽金战争的整个过程。为什么这一地区的争夺会如此激烈而又漫长?也许当时的统治者比我们更能清楚地认识到幽云十六州的军事战略意义。

幽云十六州的经济价值

至于其经济价值,要从其地理条件说起。

幽云十六州地处北纬39°~ 41°之间,属于暖温带季风性落叶阔叶林气候(西部部分地区属于暖温带季风性森林草原气候),降水量在400 ~ 800 毫米之间。温暖湿润的环境十分有利于农业的生产发展。纵观我国历史,燕云地区一直是我国农业最发达、经济最繁荣、人口最稠密的地区之一,在战略上具有巨大的经济价值。

幽州自古就在我国北方占有重要的经济地位。“夫燕亦勃、碣之间一都会也”。随着幽云十六州划归契丹,与之而来是大量汉人给契丹王朝的生产方式、生活方式带来了改变,农业经济取代游牧经济一跃成为契丹的主要经济形式。燕云地区是契丹的农业经济中心,也是主要的赋税来源地。仅燕京析津府一地“兵戎冠天下之雄,与赋当域中之半”

此外,燕云地区众多的汉族人口,为辽国提供了大量的兵源,是辽的重要兵源地。在兵役方面,由于辽朝崇尚武力,其全国军队分为御帐亲军、宫卫骑军、大首领部族军、众部族军、五京乡丁和属国军,其中“五京乡丁”多由汉人充当,而燕云地区因其人口密集,更是此项兵役的最主要来源。

“辽建五京:临潢,契丹故壤;辽阳,汉之辽东,为渤海故国;中京,汉辽西地,子唐以来契丹有之。三京丁籍可纪者二十二万六千一百,蕃汉转户为多。析津、大同、故汉地,籍丁八十万六千七百。”从五京乡丁出兵数目不难看出,“幽云十六州”的南京(析津,今北京)、西京比其他三京总和的三倍还强。

由此观之,从战略上看燕云地区具有极其巨大的经济价值,可以为王朝提供强大的财力支持和兵源补给。难怪,辽太宗接受石晋使者所献十六州图籍后不久做出了升幽州为燕京、云州为西京的决定,且“非亲王不得主之”。辽五京中燕云地区占了两京,足以显示燕云地区在辽国战略棋盘上的重要性。“自此开始,中原王朝和契丹才真正形成中国历史上第二次南北朝互相对抗的局面。”

鉴于“幽云十六州”在战略上巨大的军事价值和经济价值,于中原王朝和北方游牧民族政权双方而言,幽云十六州的归属意义重大。正因为如此,北宋君臣念念不忘收复燕云。

©历史爱好者,所有文章、资料、图片等内容均为用户分享或网络整理,仅代表作者个人观点,不代表本站立场。