北宋的逻辑:外忧不足畏,内患深可惧!

“杯酒释兵权”只是解除禁军将领兵权的一个代表性案例,权宜之计而已。太祖赵匡胤实际上早已深谋远虑、全盘计划。北宋王朝全面而深刻的军事、政治改革,才刚刚拉开序幕……

(宋太祖赵匡胤)

在君主专制的时代,无论如何,君主不可能“一个人”独自统治国家。他需要军队来保卫自己和维护社会秩序,他也需要文官来协助自己治理中央和地方。但是权力一旦下移,军队可能不听话,甚至反过来威胁自己;文官可能不称职,甚至背叛自己。这就是君主专制的矛盾,也是君主专制的“原罪”。但凡“君主专制”的国家都无法摆脱它。结果,君主在巩固自己的权力、地位的过程中,常常首尾不能相顾——总是不免衍生出各种头疼的问题,最终却都表现为威胁皇权。

对于北宋而言,武将之不可靠,太祖赵匡胤是最有体会的。那么文官就可靠么?文官其实也不可靠,并且殷鉴不远、触目惊心。远有秦朝丞相李斯,近有唐玄宗皇时期的杨国忠、李林甫;这些人居庙堂之高、掌丞相之职,却前者制造了宫廷政变(沙丘之变)、后二者专权误国终致“安史之乱”并使唐朝由盛转衰。所以,巩固统治,不能独独对武将“释兵权”而已。

前车之鉴,乃后车之师。太祖赵匡胤深谙前代兴亡盛衰之道,处心积虑地汲取每一个教训。皇帝统治国家,需要同时笼络文臣和武将,使之为皇权效力;但文臣和武将的权力都不能过重,且应当受到监督将领逐一外放为节度使,其在禁军中的位置被资浅望轻的将领所取代,太祖赵匡胤及其继任者腾出了精力和时间来绘制这样的发展蓝图了。没有证据表明太祖赵和制约,确保皇帝能始终掌握全局。这需要在制度上做高超的顶层设计,以便国运永昌。这个“顶层设计”就应该是大宋的发展蓝图、万年大计。随着禁军的开国匡胤是按纸上的计划逐步开展,但其随后施政措施却基本遵循了上述逻辑。

首当其中的,是军制改革。这是紧随“杯酒释兵权”之后徐图开展的。在北宋开国后的第一代禁军将领外放为节度使后,不宜给第二代禁军将领在军中的崛起留出时间。否则,迁延日久,内有第二代禁军将领威胁皇权,外有第一代禁军将领以“节度使”的身份割据一方、威胁中央。“杯酒释兵权”只是给太祖赵匡胤腾出了出台后续改革的精力和时间,并不能对皇权的稳固起到一劳永逸的作用。太祖赵匡胤的当务之急,是抓住这个时间窗口,建立防范军人跋扈、武将专权的制度体系。从这个逻辑上讲,军制改革也必须放在首要位置。太祖赵匡胤的军制改革主要有四项内容:

一、分散军权。将禁军的衙门由“两司”拆分为“三衙”。

前面已经说过,“禁军”不管在后周还是在北宋立国之处,都是中央军、正规军、主力作战部队。太祖赵匡胤在改革前,北宋承袭后周军制,禁军分为“殿前军”和“侍卫马步军”分别由“殿前司”和“侍卫司”两个机构管辖,并且殿前司的地位高于侍卫司。但是“杯酒释兵权”之后,太祖赵匡胤随着禁军将领的外迁,顺势陆续撤销了侍卫司的长官都指挥使、副都指挥使、都虞侯的建制。这样, 侍卫司没有了长官,原先属于侍卫司的侍卫马军和侍卫步军各自独立成为两司, 与殿前司并列合称“三衙”,三衙长官皆称都指挥使,并称“三帅”。三衙三帅之设,无形中分散了军权。[1]

| 改革前 | 改革后 | ||||

| 编制 | 部门 | 禁军统帅 | 编制 | 部门 | 禁军统帅 |

| 禁军 | 殿前司 | 1.殿前都点检 | 禁军 | 殿前司 | 1.殿前都指挥使

2.……副都指挥使 3.……都虞候 |

| 2.……副都点检 | |||||

| 3.……都指挥使 | |||||

| 4.……都虞候 | |||||

| 侍卫司 | 1.马步军都指挥使 | 侍卫亲军马军司 | 1.马军都指挥使

2.……副都指挥使 3.……都虞候 |

||

| 2.………副都指挥使 | |||||

| 3.………都虞侯 | |||||

| 4.马军都指挥使 | 侍卫亲军步军司 | 1.步军都指挥使

2.……副都指挥使 3.……都虞候 |

|||

| 5.步军都指挥使 | |||||

(宋太祖赵匡胤军制改革前后对比)

禁军经过机构改革后,“两司”变为“三衙”,且互不统属。看似改动不大,实际用意深远。和两司相比,三衙更难对抗皇权。改革前的“两司”同时背叛皇帝,听上去不是容易的事,但“陈桥兵变”的发生却说明其概率并不低。但在技术上,“三衙”同时背叛皇帝的概率肯定比“两司”要低。而且在“三衙”中偶有一个出现逆反的迹象,皇帝也能够及时拉拢其它两个衙门形成压倒性优势迫其就范。此一改革对稳固皇权之贡献,于中可见一斑。

二、分散兵权。将兵权一分为二:领兵权和调兵权。

对于由禁军首领摇身一变成为皇帝的赵匡胤来讲,兵变这种事情不论概率多低,只要有发生的可能,即便未来可以平息,也一定是有代价和损失的。所以将安全隐患消灭于摇篮之中,才是上策。为此,太祖赵匡胤精心谋划,还将禁军统率的兵权一分为二:领兵权和调兵权,也叫“握兵权”和“发兵权”。

调兵权(发兵权)由枢密院掌管,但其权力主要限于发令调遣,并不参与日常统兵; 领兵权(握兵权)则由三衙将帅掌管,他们只负责日常统兵、训练工作,无权发兵。如果我们假设“发动兵变”是一种“犯罪”的话,那么这一分权做法,等于是将“犯罪动机”和“犯罪实施”两者截然隔离——有能力犯罪的人产生不了犯罪动机,有犯罪动机的人没有犯罪的行为能力;结果只能是——“犯罪”不成立! 至此,“陈桥兵变”这一幕是不可能再有了!

在人事安排上,北宋政府的做法是枢密院的官员坚持由文官出任(正职必须是文官,副职偶尔任用武将),而禁军三衙的统帅则由武将担任。即,枢密院负责“运筹帷幄”,三衙的将帅负责“决胜千里”。这种权力分配和人事安排,不仅防范了禁军将领重演“陈桥兵变”的历史故事,强化了皇帝对军队的控制,还逐渐形成一个新的传统:文官的地位在事实上开始高于武官,“重文轻武”的文化正在形成中。因为枢密院和三衙之间,更像是上下级关系,三衙要服从枢密院的调遣。而且,“枢密院”的长官人选上正职用文官、副职偶尔用武官的做法,也体现出武官从属于文官的色彩。

这项改革的优点是加强了皇帝对军队的控制、实现了皇帝在军权上的“集权”,而缺点则是谁来保证“运筹帷幄”的质量和水平?战场上的情况瞬息万变、战机更是稍纵即逝,三衙的将帅若无灵活运用军队的权力,如何能够抓住战机、赢得胜利?这不能不说是“集权”带来的矛盾。

三、驻军轮换。实行“番休互迁”,使“兵不知将、将不知兵”。

“番休”是轮流休息的意思,“互迁”是指互相调动。“番休互迁”是指太祖赵匡胤采纳赵普的建议,对军队实行“更戍法”,让戍边和驻扎地方的军队每三年轮换一次,但将帅却并不随同调动。这种制度设计,按照太祖赵匡胤的说法,是为了让禁军习惯于这种勤苦的军旅生活,并且戍边的军队和驻守地方的军队可以轮番休整,似是好意。但,不让将帅随同军队一起调动恐怕才是他的真正用心所在!

因为军队在轮换,但将帅却原地不动(正如“铁打的营盘流水的兵”一样)。而且,如果将帅不被调遣、另有任用,那么将帅便跟“营盘”一道都是“铁打”的。这种“兵”与“将”之间的相对流动性,会使得将帅与士兵之间能保持相对的陌生。三年后士兵不知会被调往何方,而将帅也不知会率领哪支部队。士兵和将帅之间,永远都是相对陌生的。这就叫“兵不知将,将不知兵”,或者“兵无常帅,帅无常兵”(见《宋史·兵志》)。

这种制度设计必定是处心积虑、蓄意而为之。其用意在于防范将帅和军队之间“感情过密”。因为将帅和军队之间一旦感情过密,军队就容易被将帅“私有化”。长年相处的官兵之间,容易建立私人感情上的效忠关系。如果将帅在军队中培植亲信、招贤纳士,搞“歃血为盟”之类的活动,那么他所统率的军队就很容易团结在他的周围、建立对他牢固的效忠关系。这样发展的结果,将是军队不知有国家、只知有将帅,不知有皇帝、只知有长官。这样的军队,就是被将帅“私有化”了的军队。有一支听命于自己的、私有化了的军队,那么将帅何愁大事不成?轻则割据一方、自立为王,重则发动兵变、改朝换代!当初若赵匡胤统帅的军队若是只效忠于国家和皇帝,不效忠于将帅,又岂能上演赵匡胤在陈桥兵变中“黄袍加身”的一幕?

所以,“驻军轮换”只是现象、手段,“兵不知将、将不知兵”才是真实目的。这个制度斩断了将帅与军队之间建立情感的可能,确保了皇帝对军队的牢固控制,自然也带给了皇帝无上的安全感和踏实。只是,将帅所不“知”的,恐怕不仅仅是士兵的姓名,应该还有这支军队的作战能力。

兵将之间互不了解、缺乏有效的磨合和训练,军队就自然缺乏凝力和战斗力。出现“元戎不知将校之能否,将校不知三军之勇怯”的局面。这不能不说是此种制度设计的弊病。看来,皇帝的制度设计并非完美无缺。

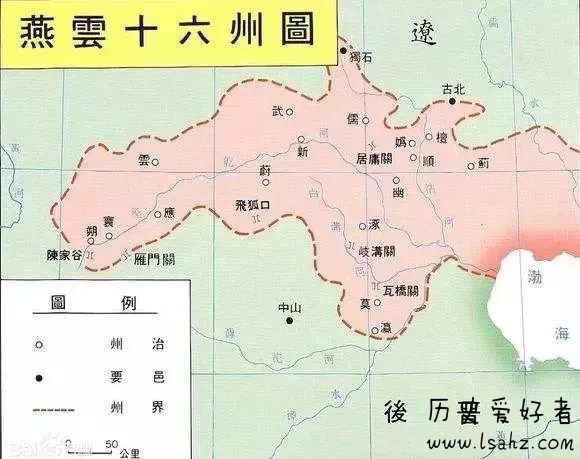

四、守内虚外。京师大兵云集,边防则微兵虚守。

如果说前述三项军制改革主要是汲取“陈桥兵变”的历史教训,处心积虑削弱武将的兵权,那么“守内虚外”的政策就应该是为了汲取唐朝“安史之乱”的教训了。

安史之乱发生于唐玄宗时期,是一场让唐朝措手不及的巨大动荡和危机;事后,唐朝由盛转衰、走向灭亡。在世人眼中,这场动乱既不是源于国家在经济上出现了衰败,也不是源于外敌入侵,更不是源于适逢乱世——安史之乱“制造了”乱世而不是“生于”乱世。它是“堡垒最容易从内部攻破”这个理论下的一个案例而已。叛乱发生前,唐朝一派祥和、繁荣、富足;但叛乱发生后,叛军轻取洛阳和长安。伟大唐朝的国都竟能如此轻易被攻破,这实在让人震撼!

太祖赵匡胤对唐朝的巨大转折显然有过一番深入思考。他将禁军二十二万一分为二:一半守京师、一半守边防。“京师”再大,也不过是一个城市(开封)而已。全国的军队,一般的精锐用于保卫这一个城市,另一半用于漫长的边防线上。很明显,京师的安全是压倒一切的。历史文献是这么解释他的用意的:

“京师十余万,诸道十余万,使京师之兵足以制诸道,则无外乱;合诸道之兵足以当京师,则无内变。内外相制, 无偏重之患。”[2]

这段话的大致意思就是,京师与地方各驻军十余万,使京师与地方的兵力大致持平;那么“诸道”(地方行政单位)有变,则京师之兵制之;万一“京师”有变,则诸道之兵可以合起来“勤王”。如此,保证内外兵力可以互相制衡,“外乱”和“内变”就不能轻易发生。如果说太祖赵匡胤的治国理念是重京师、努力使中央与地方“相互制衡”。在此基础上,太宗赵光义表述得更为直接和露骨。

《续资治通鉴长编》卷三十二记载,淳化二年(991年)八月,宋太宗赵光义曾对自己的近臣说,“国家若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预防。惟奸邪无状,若为内患,深可俱也。帝王用心,常须谨此。”

原来,制度的安排和种种设计,都是出于对內患的恐惧。宋朝的政治中心,是京师。京师的安全,即皇帝的安全。只有京师有足够的数量的精锐兵力驻守,那么地方上就算有“安禄山、史思明”之流,量也不成气候。禁军的这种“”“一半一半”的分布,未见充分考虑外敌入侵。揣其历史情境下的心思,大概是因为,国家再大,如果京师都守不住、皇帝人身安全尚且不保,国家大又有什么意义呢、不照样“其亡也忽焉”?这种重京师轻地方、重內患轻外忧的内向型军事政策,学界称之为“守内虚外”。此政策行于太祖,确立于太宗,并于宋朝期间世代承袭,成为宋代的“基本国策”。

上述四项军制改革,综合来看,大致规律如下:其一,充分汲取历史教训,或者五代十国,或者唐朝安史之乱的教训;其二,处心积虑防范武将专权,想方设法分散他们的兵权;其三,大搞“权力制衡”:禁军中三个衙门之间的相互制衡、枢密院和统兵将帅之间的制衡、京师和地方之间的制衡,等等;其四,改革的深度和广度史无前例,都不是对前代的小修小补,而是大刀阔斧。那么这些军制改革的效果如何呢?

必须承认,北宋统治者对军队的控制力绝对是空前绝后的。后世再没有任何一个王朝能让自己的军队如此安分守己,忠顺于皇帝本人。通过多管齐下,中央集权得到巩固和加强,皇权的至高无上得到了保障,军人的权力受到限制,依仗武力干预朝政或者改朝换代的警报也就基本解除了。军人干政的可能性降至历史最低水平,那么政治也就能够由此变得理性。政权没有了被自己的武装力量推翻的风险,那么对皇帝而言最大的“内忧”也就解除了,国家的经济和文化建设也就从此没有后顾之忧。整个北宋期间,政局长期保持相对稳定。宋代文化之繁荣、经济之自由,于中可见端倪。

但众所周知的事实是,一个政权稳固与否,并非独独由内因来决定。“外敌入侵”等外在原因(或者客观原因)照样可以是政权的致命威胁。西周,为犬戎所灭;西晋,亡于匈奴之手。这照样是前车之鉴。经此系列军制改革,“陈桥兵变”和“安史之乱”这样的事情,已不太可能在宋朝发生。宋朝这个“堡垒”,已不大可能被内部势力攻破,逻辑上只剩下从外部攻破的可能。这可以看成是改革的成就,也可以看成是改革未竟的事业。既然宋朝逻辑上只剩下被外部势力“攻破”的可能,那么这预示着:如果宋朝某一天亡国了,那么他很可能是亡于外敌入侵。

历史,会循着这个逻辑演进么?

(请待下集)

[1]魏福明:《北宋的集权与分权》,《东南大学学报》(哲社版),2003年7月,P69-74。

[2]杨仲良,李之亮校点:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷六六,元丰八年三月条,黑龙江人民出版社2006年,第1176页。

©历史爱好者,所有文章、资料、图片等内容均为用户分享或网络整理,仅代表作者个人观点,不代表本站立场。