解放“奴隶”,还是“黑人奴隶”?

在初中历史《美国内战》一课的学习中,我们理解了《解放黑人奴隶宣言》这份文件对扭转时局的关键作用。截止到2020年第2次印刷的版本,我们的教材对这份文件名称的译法,一直都是“解放黑人奴隶宣言”。但第一次发现这个译法的问题,是在美国驻华大使馆新闻文化处出版的《美国历史文献选集》[①]一书上。因寻找《宣言》权威出处之需要,我们注意到了这本书。这本书以“中英双语对照”的形式完整地刊载了《宣言》(鉴于这份文件的译法存在质疑空间,下面提到这份文件时一律先简称《宣言》)的全文。但令人惊讶的是,它使用了与教材不同的译法:《解放奴隶公告》。从提供的英文原名来看,该文件写作“THE EMANCIPATION PROCLAMATION”,字面上直译起来,应该是“解放宣言(或者公告)”,并无“黑人”或者“黑奴”信息。但中英互译时,人人常常还遵循“意译”的原则,如果直译没有“黑人(或黑奴)”信息,但符合意译原则,那么教材的译法仍然正确。事实真相到底如何呢?

这需要我们从史学的角度调查研究一下美国内战时期奴隶制的背景,深入探究一下当时美国存在的奴隶是否只有“黑奴”、没有白人奴隶?如果只有黑奴、没有白奴,那么教材的译法就符合“意译”原则;假如结论相反,那么教材的译法就不妥。其次,我们还应该关注一下学界对这一文件的译法的选择究竟是怎样的。最后,还应当针对美国驻华大使馆新闻文化处出版的这本《美国历史文献选集》,思考其是否具有史料价值、是否具有公信力等问题。

(图1:林肯解放黑奴宣传画)

一、教材中对这份文件的使用

我们说的教材,是指教育部统编的初高中历史教材[②]。在意识到初中历史教材的译法可能错误时,我们刻意对照了一下高中历史和教材,发现统编版高中教材在译法上与初中保持了一致,都是“解放黑人奴隶”。

初中历史教材提到这份文件,是在九年级下册,共有2处、且都在第12页的同一个段落,原文是:

……不久,林肯发表了《解放黑人奴隶宣言》,宣布从1863年元旦起,南方叛乱地区的奴隶永远获得自由,并可以以自由人的身份加入北方军队。《宅地法》和《解放黑人奴隶宣言》深得人心,调动了农民和黑人奴隶的积极性。他们踊跃参军作战,扭转了北方军队在战场上的被动局面。……

高中历史教材使用这份文件,是在《历史·必修·中外历史纲要》下册,也是两处,分别出现在第53页的正文和“史料阅读”中:

正文中说:“……1861年,美国内战爆发。林肯领导的联邦政府先后颁布《宅地法》和《解放黑人奴隶宣言》,赢得民众支持,最终击败了南方分裂势力。”

“史料阅读”中,在给史料提供出处的时候,提到了该文件:“——《解放黑人奴隶宣言》,刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》第3卷”。

从初、高中教材的使用情况来看,“美国内战”中涉及的奴隶都是“黑奴”,教材并无考虑“奴隶”是否还存在其他族裔、肤色的可能情况。

(图2:林肯纪念堂雕塑)

二、《宣言》原文中要解放的“奴隶”是否明确为“黑奴”

依据《美国历史文献选集》,林肯在宣言中有这样几段原话对“奴隶”做了概念的界定:“……That on the first day ofJanuary, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, allpersons held as slaves within any State or designated part of a State, thepeople whereof shall then be in rebellion against the United States, shall bethen, thenceforward, and forever free,……”

书中对这段话中的划线句子给出的中文翻译是:“为人占有而做奴隶的人们都应在那时及以后永远获得自由”。

《宣言》中另一段界定“奴隶”的句子是:“And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I doorder and declare that all persons held as slaves within said designatedStates, and parts of States, are, and henceforward shall be free; and that theExecutive government of the United States, including the military and navalauthorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons. ”

《美国历史文献选集》对这段文字给出的中文翻译是:“有鉴于上述权力及宗旨,我命令并宣布,在上述各州及区域内,所有被视作奴隶的人立获自由并于以后永保自由;合众国政府包括陆海军当局将承认和维护他们的自由。”

虽然世人皆知当时美国奴隶制下的“奴隶”基本上都是黑奴,但这两段文字中,都没有明确将“奴隶”局限于黑人这个族裔群体,而是所有被占有、被视为奴隶的人呢,无关族裔或者肤色。在逻辑上,始终存在其他肤色、族裔奴隶(例如白人奴隶)的可能性。

三、美国内战前存在“白人奴隶”么

美国内战前,美国历史上究竟有无白人奴隶,这在初高中教材中都无从获得回答,只能求助于学术。

李静云在《文史博览》上发表的文章《白人奴隶贸易也曾一度盛行》不仅做出了肯定的回答,指出“白奴贸易在某个阶段也相当盛行”,而且还概括了“白奴”的三种类型:第一,贫穷的欧洲移民,因为无法支付漂洋过海的船票,因而签订了在北美殖民地当奴仆的卖身契;第二,非自愿的移民,他们通常是一些无家可归的流浪者,被一些称作“幽灵”的人绑架而来;第三,为了避免死刑的犯人,选择被运往大洋彼岸。[③]

在另一篇文章中,作者周强指出“在美国历史上奴隶制度是与美国南方的种植园经济紧密相连,在17世纪,种植园的主要奴隶 是‘契约奴’,这其中包括那些负担不起横渡大西洋的船费而订立卖身契来到北美的穷苦白人。到18世纪后,黑奴逐渐运到了北美,逐渐代替了原来的契约奴,成为新的主要劳动力。”[④]这里的“契约奴”与李静云所说的第一类白人奴隶相吻合。至于“契约奴”的数量,有学者研究发现“早先北美的欧洲移民中契约奴占一半”[⑤]。

当然,也有人注意到白人“契约奴”与黑奴地位是不同的,契约奴过了契约期,就恢复人身自由、可以买地置业,与自由白人无异,所以不愿意使用“契约奴”这个概念而称之为“契约劳工”。[⑥]不过,即便如此,也无法完全排除存在“白人奴隶”的可能性。

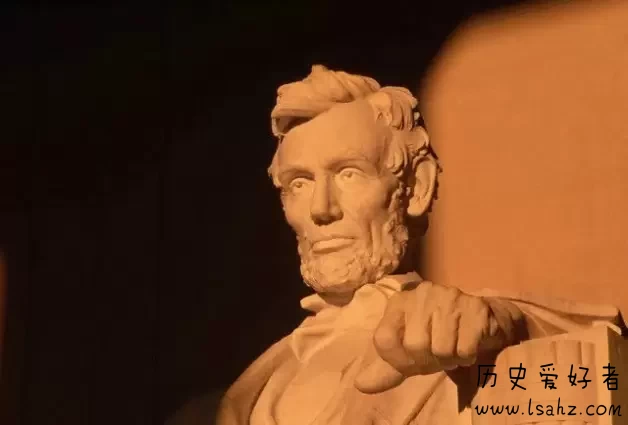

(图3:美国内战前的奴隶)

四、学界对《宣言》名称的译法选择

但凡研究美国内战、研究美国史的学者,都很难绕开这份《宣言》,那么学界对这份文件的名称翻译又是怎样选择的呢?

总体而言,无非两种:其一,译为《解放黑人奴隶宣言》或者《解放黑奴宣言》;其二,译为《解放宣言》或者《解放公告》;其三,如《美国历史文献选集》,译为《解放奴隶公告》。

大概受教材长期使用“解放黑人奴隶宣言”这个译法缘故,这种译法最为常见,同时亦可至少追溯至《世界通史资料选辑》(近代部分)。

持第二种译法的,也早已有之。从知网检索的情况来看,至少早在20世纪70年代就被普遍采用。例如李昌道在《开封师院学报(社会科学版)》(1978年第4期)、霍光汉和郭宁杕在《世界历史》上发表的《关于林肯的评价问题——与刘祚昌同志商榷》、杨玉圣在《文史哲》上发表的《林肯评价概述》(1987年)……等等,一概都是采用“解放宣言”这个译法

第三种译法,以北大学者王希为代表。他在《美国研究》2017年第1 期上发表的《“伟大解放者”的迷思与真实——读埃里克·方纳的<烈火中的考验: 亚伯拉罕·林肯与美国奴隶制>》,就是这么用的。文中将宣言译为“解放奴隶宣言”,虽不确定是否受了《美国历史文献选集》的影响,但符合“意译”的原则、与《美国历史文献选集》高度精神契合。

综上所述,统编初高中教材中,将林肯解放奴隶的宣言译为《解放黑人奴隶宣言》并不妥当。这种译法将奴隶局限于“黑奴”,并不符合林肯原文宗旨,甚至有“狭隘化”之嫌。林肯并根据肤色、族裔来别性对待奴隶的行为,他要解放的是“为人占有”和“被视为奴隶”的人。这些人既可能是黑奴,也可能是白人契约劳工(或者白人契约奴)。从逻辑上讲,林肯也无必要仅针对“黑奴”予以解放。虽然受益者明显以黑人为主,但将奴隶局限于“黑奴”的做法低估了林肯的眼界和格局,犯了“证据不足”的错误。

考虑到《美国历史文献选集》属于美国政府官方出版、认定的中英双语本史料性质出版物,它的史料价值和权威性,应该得到足够的重视。因为“THE EMANCIPATION PROCLAMATION”这一文件名尊重美国政府给出的方案——“解放奴隶公告”或者“解放奴隶宣言”最为恰当,因为它兼顾了意译与直译的原则,同时也堪称美国官方的“标准”译法。此外,鉴于学界于四十多年前已普遍采用直译,将其译为“解放宣言”或者“解放公告”已得到过学界的普遍认可,我认为这种译法也是恰当、可行的,因为这种译法完全没有损害文件的原意、主旨,也没有擅自扩大或者缩小其内涵。

因此,唯有请教材出版方出面修订自身几十年以来的不当译法最为妥帖,修订方式或采用美国官方的标准译法《解放奴隶公告(宣言)》、或直译为《解放宣言(公告)》。

[①]《美国历史文献选集》,美国驻华大使馆新闻文化处出版,1985年2月第一次印刷。该书全部译文均由美国新闻处(香港)负责校订。书中《序言》宣称,“本书是根据上海公报的精神出版的。”

[②]统编初中历史教材(九年级下册)的版本为2020年1月第2次印刷本;统编高中历史教材《历史·必修·中外历史纲要》下册的版本是2020年第一次印刷本。

[③]李静云:《白人奴隶贸易也曾一度盛行》,《文史博苑》,2017-05-05;

[④]周强:《从美国历史上的奴隶制看美国的人权问题》,《晋阳学刊》,2000-03-30;

[⑤]周泓:《美国奴隶制与资本体制并立的历史及其成因》,《世界民族》,2012 年第1 期

[⑥]张聚国:《美国史学界有关奴隶制起源的争论》,《世界历史》,2006-2。本文中,作者在注释中综述了学界们对“契约劳工(indentured servants)”这个词语的3种不同的译法。黄绍湘翻译为“契约奴”,因为她认为这个词指的是“美洲最早的奴隶”;李剑鸣翻译为“契约仆”,因为他们与奴隶在身份上存在着根本不同;王希翻译为“契约劳工”。《美国史学界有关奴隶制起源的争论》这篇文章的作者采用“契约劳工”的译法。

©历史爱好者,所有文章、资料、图片等内容均为用户分享或网络整理,仅代表作者个人观点,不代表本站立场。