楚国,其实很精彩

热播剧《芈月传》,引起了人们对战国时期历史文化的兴趣。剧中的“芈月”来自楚国,是秦国与楚国交往的一条纽带;而秦国与楚国,又是战国时期的核心国家,对战国局势的发展关系重大。这其中有着无数细节与精彩,需要专文描述。限于篇幅,本文重点介绍一下战国时期楚国的文化,以增进大家对那段历史文化的了解。

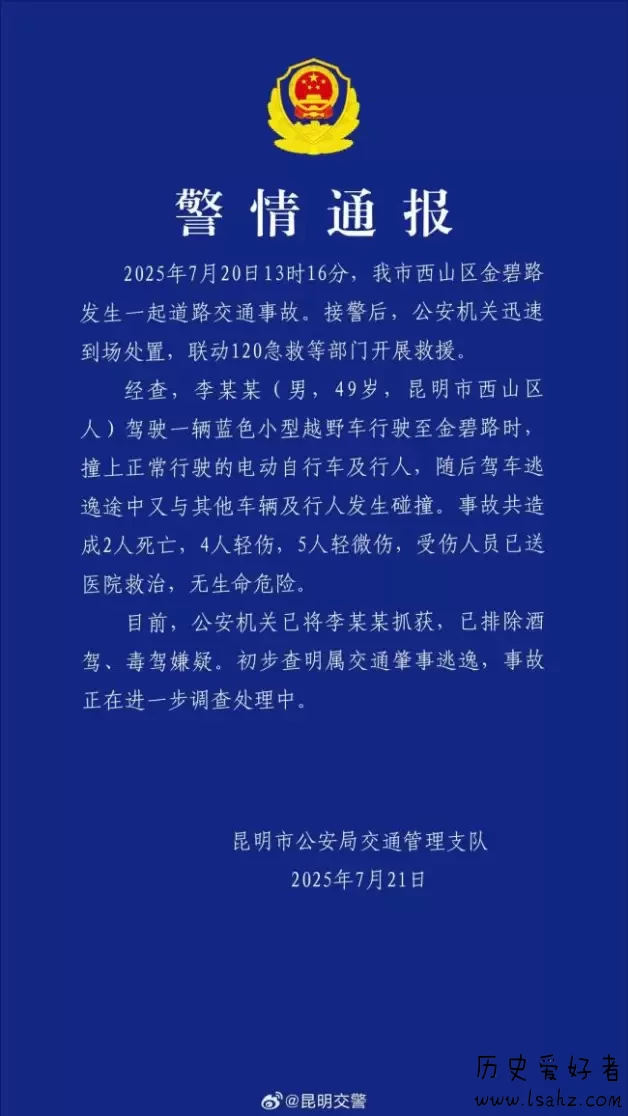

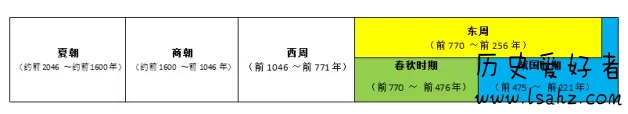

一、“战国”是个怎样的时代(如下图)

《芈月传》讲的是战国时期楚国与秦国之间的事。那么“战国”是怎样的一段历史时期呢?

“战国时期”,指的是 “公元前475年—公元前221年” ,“大体上”属于东周后期,但并不完全“包含于”东周之中。因为东周并非是亡于公元前221年,而是在 这之前就已经画上了句号,具体时间是“公元前256年”。“东周灭亡”的肇事者是秦庄襄王,即秦始皇的父亲。之所以出现这种情况,是因为后世对东周的历史分期及其命名,并不是只考虑东周的断代,而是依据两部史书来完成:《春秋》、《战国策》。根据这两部书纪事之时间断代,来命名出“春秋”、“战国”两个历史阶段,后者持续到公元前221年终结。

战国时期,政治上的特点是:王室衰微,诸侯自强;各诸侯国之间互相杀伐,土地兼并战争十分剧烈,是一个纷争和动荡的时代;为了在竞争中立于不败之地,各国竞相变法图强,比较著名的变法有魏国的李悝变法、秦国的商鞅变法、楚国的吴起变法等等。战国时期在经济上的特点是:土地私有制在各诸侯国完全确立,铁犁、牛耕的技术在农业生产上得到推广和普及,农业生产力发展水平较之前代要高;商业的政策环境较之后来许多朝代要好,因为基本上不不抑制商业的发展,所以出现了很多富商大贾,例如吕不韦等人。在文化上,战国时期虽处于纷争和动荡的乱世,但却出现了“百家争鸣、百花齐放”的繁荣景象。因为乱世之中,一些关心国家和社会的士人阶层纷纷著书立说、建言献策,各家学派观点不一、甚至常常相左,互相攻击对方为“洪水猛兽”,颇有“争鸣”之势。

这就是战国。简单地说,它的特点就是:政治动荡、经济进步、文化繁荣。

二、楚国是怎么来的

《芈月传》中的楚国和秦国,以及其它诸侯国,都是周朝分封建立的。此前的春秋时期,所有的“国”(诸侯国),也都是周朝分封建立的。周朝与这些诸侯国之间的关系,恰似母子关系——周朝为母、诸侯国为子。周朝建立、产生诸侯国的方式,是实行“分封制”。

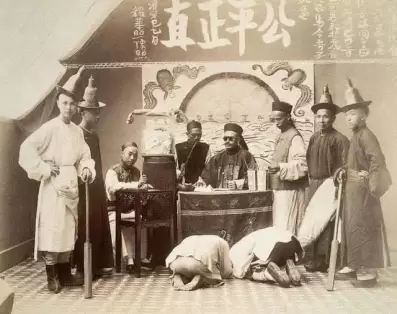

分封制,是西周建立的时候,第一代天子周武王创立的。周武王是在讨伐商纣成功之后才正式建立周朝的(此前“周国”只是商朝的附属国)。为了答谢功臣谋士,以及安置家属、管辖疆域辽阔的国家(以前代为参照物比较辽阔而已),周武王将全国的土地和人口分赐给功臣谋士、亲属还有历代先王之后。“历代先王之后”,指的是上古时代的炎帝、黄帝……尧舜禹等帝王的后代、族裔,包括商朝的族裔。分封“历代先王之后”建国,按照史书的说法,是因为周武王“追思”先圣王,但实际上更多的是出于安置、监督的用意。这有很多史料做证据,不枚举。概括起来说,分封制的对象主要是三类人:功臣谋士、亲属(姬姓)、历代先王之后。不是谁都可以受封,也不是想封谁就封谁。受封者在指定地点建立诸侯国并统治这个国家,其身份为“诸侯”。

楚国,正是在这种制度下受封建立起来的。严格来说,楚国不是国君建立的,而应该是周朝天子建立的。因为只有天子让你建、同意你建,你才能有这个“国”,否则就不能有这个“国”。那么楚国是何时受封、正式建立起来的呢?

从文献记载来看,应该是“周成王”时期(具体年代已不可考),即西周初年。因为周成王是西周的第二位天子,而且即位的时候因为年幼而由周公辅政。算起来楚国的出现不比齐鲁等国晚多少,所以算得上历史悠久。

追溯先祖会发现,楚国的祖先非常“大牌”:祝融部落集团。也就是说,是祝融的后裔。祝融,是上古时代高辛(也叫帝喾Kù、帝俊、帝顺,“三皇五帝”中的“五帝”之一,在尧舜禹之前)的“火正”(火正,生为火官之长,死为火官之神)。简单地说,祝融与高辛是君臣关系:高辛为君、祝融为臣。祝融的部落集团又分为八大姓氏,按照考古学界的大腕李学勤的考证,这八大姓氏分别为:己、董、彭、秃、妘[yún]、曹、斟[zhēn]、芈[mǐ]。看到没?这里已经出现了“芈”姓,芈月的祖先这弄清楚是谁了。祝融的部落,在商朝是被称为“荆”,楚国人的祖先因此在商朝被称为“荆人”。当时生存的环境多见荆棘这种草本植物,故而得名。(后世“荆楚”一词,其实表达的含义可以理解成“荆人所在的楚国”。)商朝时,还没有“楚”这个族名。

商朝末年,荆人的残部迁徙到丹阳与淅水一带,首领是季连。季连是“芈”姓部落。后来有个叫“鬻熊”的部落首领,破识时务。他带领全部落投靠新兴的周国,背弃衰败的商朝。(此事在《史记·周本纪》中有记载。)鬻熊的曾孙熊绎世袭部落首领时,西周已经建立,统治者正是周成王。周成王期间,由周公辅政,正式将熊绎封在楚蛮之地,建立楚国。楚国这才横空出世!

那么国名为什么叫“楚”不叫“荆”?楚是什么意思?其实,“楚”就是“荆”的意思,二者可以通用。这在《说文解字》等字典性质的古代文献中都有相同的注释。要说细节区别,“楚”更多的是指荆棘丛生的样子。楚人发迹于荆棘丛生之地,故而以“荆棘丛生之貌”(也就是“楚”)来命名之。

三、楚国与周朝的关系如何

这得回到分封制,先说说法律层面上诸侯国与周朝的关系应该是什么样子。

前面已经说了,周朝和诸侯国之间堪称母子关系。没有周朝,也就没有诸侯国。周朝将土地分封给诸侯,才有了诸侯国。分封制在实践中“分封、建国”的过程,其实也是形成一套双向、且完整的权利义务关系的过程。因为根据该制度,天子把土地和人口分赐给诸侯建立诸侯国之后,诸侯享对诸侯国的统治权、财政、行政、军事权力,还可以世袭相传,以及分赐给卿大夫的权力。但与此同时,诸侯还需要向天子尽若干义务:忠于王室、帮助天子镇守疆土、定期向天子缴纳贡赋、在需要的时候派兵随从天子出征作战等等。这种关系的核心是,诸侯要服从效忠于天子。也就是说,按照法律制度或者理论上,楚国应该是要忠于周朝、尊重王室的。但实际上,这种效忠关系是难以维持的。理论是理论,实践是实践。随着时间的流逝,实践开始越来越与理论脱节。不仅楚国与周朝王室的关系是这样,其它诸侯国与周朝的关系也大抵如此。

什么原因?最共同的原因就是血缘关系的疏远。第一代诸侯受封建国,对周朝王室必然感恩戴德,所以一定是高度忠于王室、尊重周王的。但第二代、第三代……若干代之后,天子也世袭了若干代,这时的诸侯对这时的天子再也不可能有第一代的诸侯的那种情感了。所以随着时间的流逝,王室衰微是必然,诸侯忠于王室的程度衰减也是必然;王室衰微的结果一定是诸侯自大,所以诸侯国的崛起、强大也是时间发展的必然。这是所有诸侯国与周朝王室关系发展的共同趋势。而血缘关系的疏远,是所有诸侯国与周朝王室关系变化的共同要因。

具体到楚国身上,楚国与周朝王室的关系日渐疏远,不仅有血缘关系的松弛,还有一些自己独特的民族原因。

四、楚国的民族特点

上文已述及楚国的起源、祖先,从中可知楚人的祖先是在地理条件不好的地方(荆棘丛生)顽强地生存下来的,是奋发向上、吃苦耐劳、自强不息的结果。所以,楚人有一种较之于其它诸侯国而言更强烈的念祖、忠君、爱国的情感。(这是史学家张正明在《楚文化史》中的总结。)楚国国君时常追思祖先“筚路蓝缕,以启山林”,非常重视对祖先的感恩和纪念。

春秋时期有个夔国,本是楚国同姓国家,为熊绎(楚国第一代国君)的六世孙熊挚的后代所建立;但在公元前634年为楚国所灭,原因就是夔国不祭祀祖先祝融、鬻熊。仅仅因为不祭祀自己的祖先,就灭掉与自己同姓的国家,这多少可以看出楚人对祖先的纪念和敬仰。

楚国还有个特色:国都虽迁,其名不改。商末鬻熊时代,荆人残部的政治中心是丹阳(丹水与淅水一带);后熊绎受封建立楚国,国都的名字还是叫丹阳,但实际地点却已不是丹水与淅水一带了,而是在雎山与荆山之间。此后又有迁都,不论实际地点为何,总之也叫丹阳。后来春秋时随着版图扩大,迁都至郢[yǐng],至此不用“丹阳”之名了,但其后的多次迁都,都习惯性称之为“郢”。这种“迁都不改名”的习惯,主要源于怀旧、感念祖先。

除了怀旧,楚人“忠君”的故事也很有名。楚国自西周初年至春秋战国的历史,是由小变大、由弱变强的光荣历史,由此养成了异常强烈的民族自豪感和自尊心,君臣上下莫不如此。楚国的军事统帅,如有覆军之败,往往自尽以谢国人和君王。虽贵为公子王孙,位至令尹、司马,也很少诿过和偷生。比如,楚武王命其子屈瑕伐罗,败绩,屈瑕自缢。春秋时期,晋楚争霸,在城濮之战中,楚国的申、息两个县的军队打了败仗,楚成王派人对军队统帅令尹子玉说,你要是回国的话,如何面对申、息的父老乡亲?子玉羞愤自杀。另一个统帅司马子西也引咎自缢。鄢陵之战,统帅中军的司马子反因醉酒败事,楚共王派人去责备他,也表示宽恕他,但令尹子重拿子玉自杀的先例提醒子反,子反还是自尽了。总之是遇到重大过失,自杀常常是楚国将帅、文臣的谢罪方式。这些做法在其它诸侯国中不多见,虽然比较极端,但可见楚人忠君之情。身为臣子,忠君,是爱国的一种方式。

平民也可以爱国,而且事迹同样非常感人。楚昭王时,国都被吴国攻破。结果楚国人在没有军事统帅的情况下,自发抵抗、视死如归,最后收回了楚国失去的土地。在楚昭王逃离期间,商人屠羊说一路自费侍奉楚昭王;事平之后,楚昭王要奖赏他,结果他辞谢了,继续去做自己的屠羊生意。

身为国君,在重大问题上也有同样的的价值判断,即以社稷为重、不辱国。楚文王曾攻打巴人,结果失败了,回到都城的时候守城的官员鬻拳不让他进门,他只好移兵出击黄国,获胜而归,但病死途中。鬻拳安葬了文王之后,随即自尽。楚共王因为鄢陵之战的失败,终身愧疚,弥留之际嘱人给自己加上恶谥(不好听的谥号)。楚灵王行为暴虐,郢都在他出城之后发生宫廷政变,听闻消息后他惶然不知所措,并拒绝了奔赴他国避难的建议(他认为这只会自讨没趣),最后只身返回郢都,于途中自缢。这些例子说明,楚国的国君的不论贤能与否,其觉悟都不输于爱国的平民、忠君的大臣。

念祖、忠君、爱国,是楚国最具特色、也是列国印象最为深刻的民族特点。这一点,在战国时的作品《吕氏春秋·高义篇》中有相关评论,可参看其中“子囊自刎”的故事和人物评价。

当然,楚国的民族特点尚不至于此,其它的还有崇巫(巫事活动盛多)、知音(擅长音乐)等等,就不一一赘述了。

念祖、忠君、爱国,是楚国最具特色、也是列国印象最为深刻的民族特点。这一点,在战国时的作品《吕氏春秋·高义篇》中有相关评论,可参看其中“子囊自刎”的故事和人物评价。

当然,楚国的民族特点尚不至于此,其它的还有崇巫(巫事活动盛多)、知音(擅长音乐)等等,就不一一赘述了。

五、桀骜不驯,傲视群雄

楚国建立后,起先还能比较遵守礼法、侍奉周王,恪尽诸侯之义务。但在西周末期,楚国就已经在茁壮成长中流露出“成大器”的迹象。《国语·郑语》中记载郑国的史伯对郑桓公纵论天下形势,预言说“融之兴者,其在芈姓乎!”“若周衰,其必兴矣!”结果,预言成真。进入东周时期的春秋阶段,楚国迅速成为一方大国并最终称霸诸侯。

楚国为什么会强大?楚人异乎寻常的忠君爱国、“筚路蓝缕,以启山林”的勇气、以及对自然资源的有效利用,都是国家和民族兴旺发达的原因。楚国的强大起先从楚国国君的称呼上就可以看出端倪。

楚国起先受封建立的时候,只是一个子爵国,地位很低。西周实行五等爵位:公、侯、伯、子、男。各国诸侯的称呼是根据自己的爵位来决定的,不过在诸侯国内部,诸侯可以被称作“XX公”。楚国的诸侯因为是子爵爵位,一直都是以楚熊绎……楚熊杨、楚熊渠这种表述来称呼的,即“国名 + 诸侯的名字”模式。谁的爵位如何、谁该怎么称呼都是由礼法来明确规定的,不能乱来,尤其不能越级。例如诸侯不能称“王”。因为“王”只有周朝天子才有资格这么称呼,诸侯如果擅自称王,这种越级的做法叫做“僭越”,会被视为犯上、有取而代之的野心。这会是重罪。

这个道理对楚国本来应该是适用的。但是随着楚国的成长,楚国的国君不满足于子爵爵位,希望周王能给个尊号。楚国刚建立的时候,被华夏族看成蛮夷、被蛮夷视作华夏,属于“非夏非夷”的民族;但实际楚人乐于以华夏自居,随着楚国的兴起并与西周产生矛盾,楚人又偶尔以蛮夷自居,进入“亦夏亦夷”时期。第一个以蛮夷自居的楚君是熊渠,还有一个是熊通。熊渠说“我蛮夷也”的时候,表面的意思是“不与中国之号谥”,实际上是想暗示周王给他一个尊号。熊渠将自己的三个儿子各自封王,在所有诸侯中第一个僭越称王,公然对抗周朝王室。因为当时的周王(周厉王)很暴虐,熊渠担心事态闹大,担心周厉王兴兵伐楚,又自己去掉了“王”这个称号。此事虽告平息,但已经起到了不良示范的作用和效果,拉开了“诸侯擅自称王”的口子。楚君熊通即位之后,再次自立为王(楚武王),自此楚国国君沿用“王”这个称号直至最后。

忠君、爱国、吃苦耐劳、坚韧不拔……这都是楚国崛起的主观因素。客观方面,楚国的崛起要归功于丰富的铜矿资源这个地理条件。铜,在西周和东周时期是重要的战略资源。首先,青铜用于当时礼器的铸造,礼器则是身份地位等级的象征;其次,青铜用于当时钱币的铸造,是财富的象征;最后,青铜还用于兵器的铸造,是军队装备的决定因素。文献记载来看,楚熊渠时期,出兵至鄂州,涉足著名的铜矿原产地——铜绿山,由此打开了铜矿原料来源。至楚成王时,楚国对青铜的冶炼更是突飞猛进。通过学习外来先进的冶炼技术,楚国的青铜冶铸不论数量还是品质,均开始独步诸侯。历史上开始多次出现楚国炫耀自己青铜物产的记载。

最著名的故事当属大家熟悉的楚庄王“问鼎中原”。按照《史记》的记载,楚庄王观兵于周郊(相当于在周朝王室的郊外举行军事演习),顺便咨询了周朝王室所有的九鼎之轻重。九鼎是级别最高的礼器,是天子身份地位的象征,所以楚庄王之问,事关重大,难以摆脱觊觎之心的嫌疑。不仅如此,楚庄王甚至扬言“楚国折钩之喙,足以铸九鼎。”此故事固然说明楚庄王的气魄与楚国的强大,但也几近“写实”地说明了楚国青铜资源的富足。

春秋战国之际,楚国的实力虽然一度有所收缩,但基本上保持了“楚地千里”的面貌,拥有着左右时局的巨大影响力。战国末,在秦国的兴起中,楚国因自身诸多问题而衰落,最终亡国。秦灭六国、统一中国,结束了战国时代。但,这不是楚国的结束。

六、“楚虽三户,亡秦必楚”

秦国灭楚,是楚国衰败的极点,但却不是楚国的终点。相传楚国被灭之时,民间同时也有谶语传出:楚虽三户,亡秦必楚。这句话在秦朝短暂统一中国之后,开始逐步兑现。

公元前209年,秦末农民起义爆发。起义军由陈胜吴广领导发起,义军建立的政权叫“张楚”,意为“张大楚国”。陈胜吴广失败之后,刘邦项羽又继续扛起反秦的大旗。秦末的农民起义军中,主力军是楚人。甚至起义军所用的官名,都是楚国故有,如:令尹、司马、莫敖、上柱国、廷理……等等。公元前208年,项羽拥立熊心为楚怀王(以先祖的谥号为王号),正式为楚国复国。后,项羽又在楚怀王的同意之下,自立为“西楚霸王”。楚汉之争当事各方,多是楚人:鸿门宴上除张良是韩国人之外,其余皆为楚人。公元前202年楚汉之争结束,刘邦建立汉朝,堪称楚人重新建国。如果说这只是形式上的楚国复国,那么文化上的楚国则更是绵延长久。

刘邦被立为汉王时,所用历法,实为楚国的历法:以十月为年首。刘邦项羽所用旗帜,皆为赤旗,实为楚人“尚赤”习俗的延续。鸿门宴的座次,按楚俗排定。刘邦爱楚服,项羽爱楚歌。萧何主建的未央宫,也是按楚俗设计……

所以,战国时期楚国被秦国所灭,但事情没那么简单。“楚国”并未退出历史舞台,不论是政治上的、还是文化上的“楚国”。

©历史爱好者,所有文章、资料、图片等内容均为用户分享或网络整理,仅代表作者个人观点,不代表本站立场。